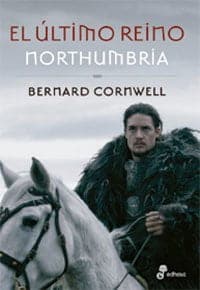

Fragmento de la nueva novela de Bernard Cornwell, el renombrado autor de la saga El último reino.

No hace mucho tiempo, pasé por un monasterio. Ahora mismo solo recuerdo que se alzaba en alguna parte de lo que una vez fuera Mercia. Era un día lluvioso de invierno. Volvía a casa con un grupo de no más de doce hombres. Lo único que buscábamos era un sitio donde cobijarnos, un poco de comida y entrar en calor, pero los monjes nos recibieron como si una cuadrilla de hombres del norte hubiera llamado a su puerta. Uhtred de Bebbanburg estaba bajo su techo, y es tal el respeto que impone mi nombre que supusieron que no tardaría en enviarlos al otro mundo.

—Solo queremos un trozo de pan, un poco de queso si os queda y un trago de cerveza. ¡No pedimos nada más!

Al día siguiente llovía a cántaros; tanto, que parecía el fin del mundo. Así que me decidí a esperar que amainase el viento y el tiempo se tomase un respiro. Dando una vuelta por el monasterio, me encontré en un claustro donde tres monjes de aspecto miserable copiaban unos manuscritos, bajo la atenta mirada de un fraile mayor, de pelo canoso y gesto hosco y amargado, que llevaba una estola de piel encima de la sotana.

—No debéis distraerlos, señor —me reconvino desde el taburete en que estaba sentado junto a un brasero, cuyo calor no llegaba, desde luego, a los escribanos.

—No puede decirse que las letrinas estén como los chorros del oro —repliqué.

El anciano monje se quedó callado; me coloqué a espaldas de los copistas de dedos entintados y eché un vistazo a la tarea que se traían entre manos. Uno de ellos, un muchacho con aspecto de haragán, labios gruesos y un bocio más que acentuado, copiaba una vida de san Ciarán que refería cómo un lobo, un tejón y un zorro habían aunado fuerzas para erigir una iglesia en Irlanda. Si el joven monje era capaz de creer tales patrañas, es que era tan lerdo como su aspecto daba a entender. El segundo escribano se dedicaba a algo más útil: copiaba la donación de un terreno que tenía toda la pinta de ser una falsificación. Los monasterios son muy dados a inventarse antiguas cesiones para demostrar que algún remoto rey, ya casi olvidado, donó en su día cierta y próspera propiedad a la iglesia con el fin de obligar al legítimo dueño de la tierra a devolver el terreno o a satisfacer una cantidad desmesurada a modo de compensación.

La gente inculca a sus hijos que para llegar a ser alguien hay que trabajar mucho y llevar una vida de privaciones. Nada de eso: se trata de una estupidez tan grande como creer que un tejón, un zorro y un lobo capaces son de levantar una iglesia. La mejor forma de hacerse rico pasa por que lo nombren a uno obispo o abad de un monasterio cristiano para, con todas las bendiciones del cielo, mentir, trampear y robar a sus anchas, y así llevar una vida regalada.

El tercer joven copiaba un cronicón. Retiré la pluma para ver lo que acababa de escribir.

—¿Sabéis leer, mi señor? —preguntó el viejo, como quien no quiere la cosa, aunque la ironía se notaba a la legua.

—«En aquel mismo año —leí en voz alta, señalando el párrafo con el dedo—, un nutrido ejército de paganos recaló de nuevo en Wessex, una horda mucho más numerosa que las que se habían visto hasta entonces, que devastó los campos y suscitó terrible tribulación entre el pueblo de Dios de la que, gracias a Nuestro Señor Jesucristo, les libró lord Etelredo de Mercia, quien se llegó hasta Fearnhamme al frente de sus tropas, infligiendo una severa derrota a los infieles». ¿En qué año ocurrieron tales hechos? —pregunté al escribano.

–En el año de Nuestro Señor de 892, mi señor —respondió el muchacho, atemorizado.

—¿Qué es, pues, lo que estáis copiando? —insistí, pasando rápidamente los pliegos del pergamino que reproducía.

—Un cronicón —repuso el anciano monje, en su lugar—; los anales de Mercia, mi señor. Es el único ejemplar que existe, y estamos haciendo una copia.

Volví los ojos a la página que el joven acababa de escribir.

—¿De modo que fue Etelredo quien libró a Wessex de aquel ataque? —pregunté sin ocultar mi indignación.

—Así fue, mi señor —contestó el viejo—, con la ayuda de Dios.

—¿De Dios? —refunfuñé—. ¡Decid más bien con mi ayuda! ¡Fui yo quien libró aquella batalla, no Etelredo!

Bernard Cornwell

Nació en Londres en 1944 y actualmente reside en los Estados Unidos. Su serie dedicada a Richard Sharpe, que en España viene publicando Edhasa, lo ha convertido en uno de los escritores más leídos y de mayor éxito en el género de la novela histórica de aventuras, condición que puso de manifiesto en el ciclo sobre la confluencia de sajones, vikingos y normandos en Northumbria.

El último reino, Svein, Los señores del norte, La canción de la espada, La Tierra en llamas.

Editorial Edhasa.