Christian Kupchik es escritor, traductor y editor, pero sobre todo un viajero apasionado que se dedica a recorrer el mundo sin rutas preconcebidas y en plan gasolero. Así conoció culturas de lo más diversas y cientos de lugares fuera de las rutas turísticas.

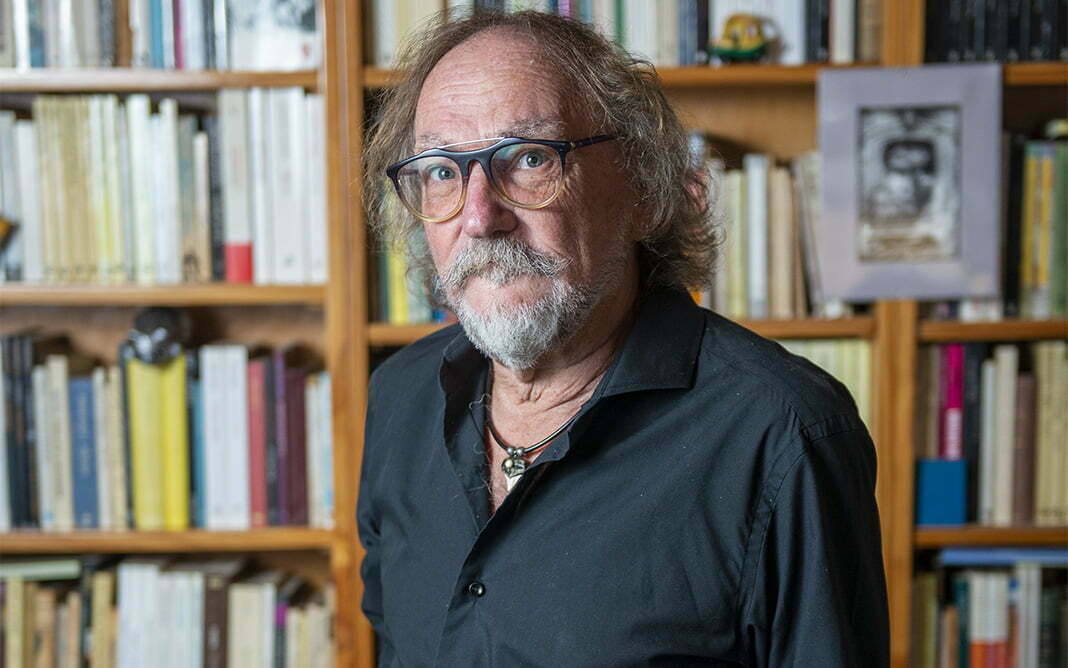

Foto: Patricio Pérez

Hay momentos o situaciones que pueden definir un destino. Fue lo que le ocurrió a Christian Kupchik al poco tiempo de arribar a París, en 1977, con el objetivo inicial de estudiar Psicología. Lleno de ambiciones intelectuales, se encontró con una realidad distinta cuando trabajaba como conserje de noche en un hotel para pagarse la universidad y dormía en una de esas típicas buhardillas con techo abovedado y tejas negras, pintorescas, pero poco acogedoras.

“Para mí, París no fue ninguna fiesta”, admite este porteño melenudo de 60 y pico que, a pesar de su nombre y su pinta de gringo, se reivindica como “un pibe de barrio”. Sin embargo, rescata de esa experiencia el haber convivido con inmigrantes del norte de África o la isla caribeña Martinica, lugares con fuerte influencia francesa. “Tenía mucho más trato con ellos que con los parisinos, y eso me despertó la curiosidad por viajar y abrirme a otras culturas”, cuenta.

Así fue como empezó a picarle el berretín de la ruta y se mudó a Barcelona, donde pensaba especializarse en Psicoanálisis, pero se hizo artesano. Y de allí se trasladó a Estocolmo, donde estudió Filología nórdica y, con el tiempo, llegó a traducir al castellano a grandes poetas suecos como Emmanuel Swedenborg, admirado por Borges, y al premio Nobel Tomas Tranströmer. Al mismo tiempo, entendió que había llegado el momento de ampliar sus horizontes y se largó con la mochila a conocer el África árabe.

“Aprendí a viajar sin mapas, como aconsejaba Graham Greene; a adoptar las costumbres locales y a perderme entre las gentes, los olores y los sonidos”, describe. Así convivió como un nómada más con los tuaregs del desierto del Sahara, a quienes describe como “personas muy solidarias y sin ningún problema para aceptar a otros cuando hay respeto mutuo”. Años más tarde, en otro confín del mundo como la gélida Laponia, presenció el espectáculo natural único de la aurora boreal y conoció a los saami, pueblo originario de lo que prácticamente es el Polo Norte.

Todos sus viajes fueron bien gasoleros: “Me arreglaba con muy poco; a veces me enganchaba en las cosechas para juntar algo de dinero y seguir, o trabajaba como mozo”, explica. A cierta altura de la conversación, su catarata infinita de recuerdos ya no sigue ninguna cronología ni ruta precisa, y entonces pasa sin escalas al archipiélago San Blas, en el mar Caribe, donde la civilización originaria de los gunas se mantiene en estado virginal. “América Latina está llena de lugares así, no hay que irse al otro lado del mundo”, asegura con conocimiento de causa.

Como es obvio, entre viaje y viaje entendió que tenía bastante para contar y, hombre de las letras al fin, empezó a volcar sus vivencias al papel. “Aunque la verdad es que yo no viajo para publicar ni dejar constancia de nada, sí me resulta inevitable escribir, porque para mí es casi como respirar”, explica. Hoy tiene a medio corregir una buena cantidad de crónicas y reflexiones bajo el nombre genérico El arte de errar. “En el doble sentido de la errancia y el error –aclara–, porque la historia de los viajes es siempre la historia de un equívoco, como el de Colón, que quería llegar a Asia”.

Entre tanto, publicó varios libros de poesía y cuentos, además de un volumen de entrevistas a escritores realizadas a lo largo del mundo: Todos estos años de gente. Y se convirtió en traductor literario de inglés, francés, italiano, sueco, noruego y danés. En la actualidad, dirige su propia editorial, Leteo, y la revista on-line Latitud Leteo, que provee a las redes sociales de textos inéditos para aliviar el tedio de la cuarentena.

Por cierto, justo antes de que comenzara la pandemia estuvo en Vietnam, donde navegó en balsa por el río Mekong hasta Camboya. Es que la historia de Christian se resiste al punto final.