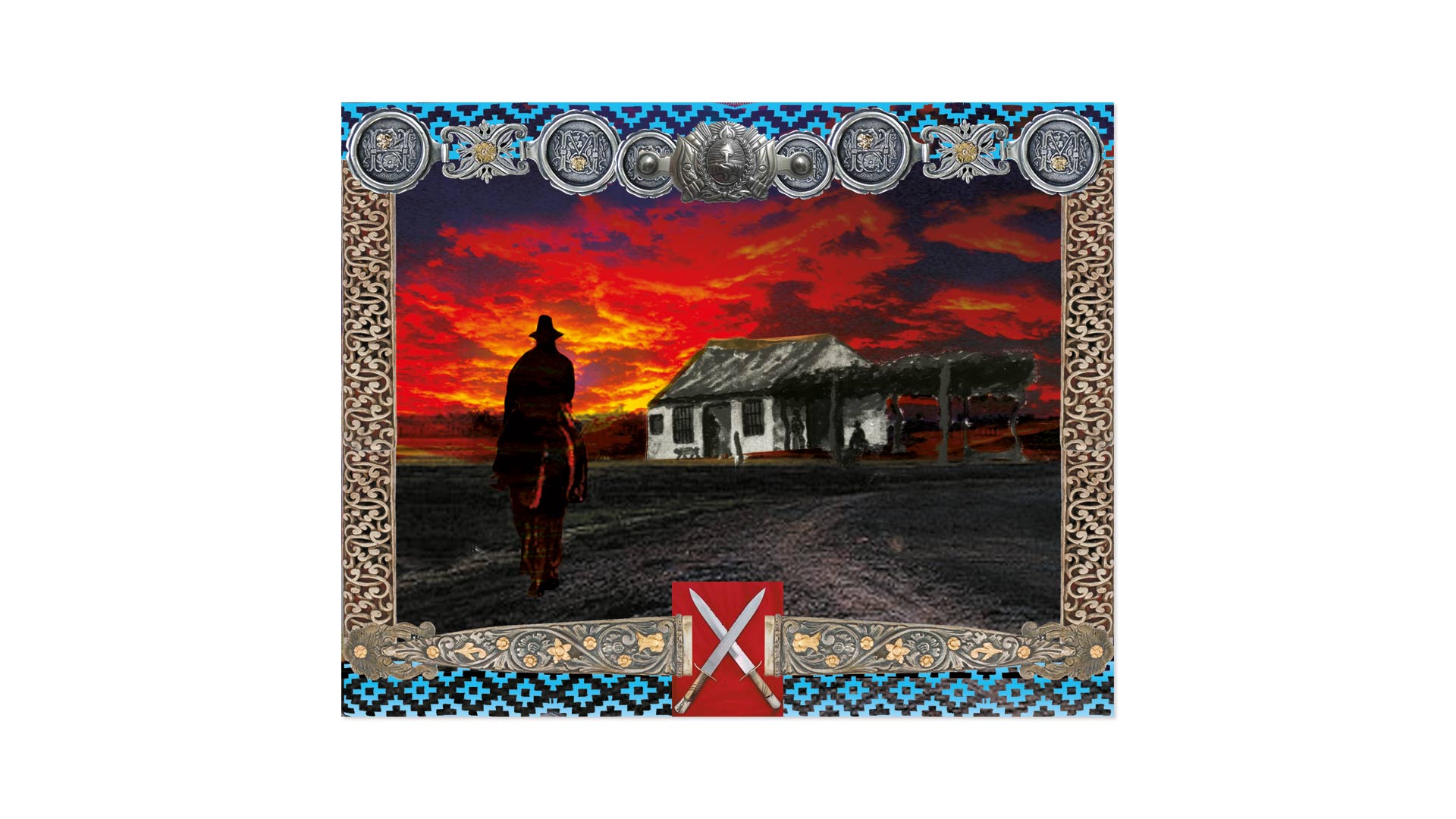

A diferencia de los bares rurales de los Estados Unidos, más conocidos como saloons, centro de la mitología y la cinematografía sobre el lejano Oeste, su equivalente criollo, las pulperías, han sido relegadas por nuestra historia oficial a una especie de museo rural que evoca aquel sitio donde el gaucho “vago y malentretenido” iba a embriagarse, a buscar pelea o a perder sus escasos pesos en la taba o en los juegos de naipes.

La pulpería era el único lugar de encuentro posible para el gaucho en la inmensidad y soledad de la pampa. Allí, como señala algún poema gauchesco, la gente comprobaba que podía seguir hablando, después de días y a veces meses de no intercambiar palabras ni nada con ningún ser humano.

Era común encontrar estos bares de campo junto a las canchas de cuadreras, y hubo uno en particular que tenía un caballito de adorno junto al mostrador en referencia a su nombre y terminó bautizando al actual barrio porteño de Caballito.

Una de las primeras pulperías instaladas en nuestro actual territorio fue inaugurada por Ana Díaz, una de las mujeres que acompañaron a Garay en la segunda fundación de Buenos Aires, allá por 1580. Su lote era el número 87 y ocupaba lo que hoy corresponde a la para nada despreciable esquina sudoeste de Florida y Corrientes. Pero en aquellos días era tierra marginal, ubicada en los límites de la traza urbana. Doña Ana habría venido para acompañar a una hija, y en la recién fundada aldea porteña se casó con un mestizo, uno de los tantos “mancebos de la tierra” que llegaron desde Asunción, llamado Juan Martín. Se la puede ver en el inmenso cuadro sobre la fundación de Buenos Aires por Juan de Garay pintado por José Moreno Carbonero que adorna el salón blanco de la Jefatura de Gobierno de la ciudad capital. Allí está entre el estandarte y el rollo fundacional.

Por el 1810 existían en la provincia de Buenos Aires (que por entonces incluía a la capital) unas 500 pulperías. Casi la mitad eran atendidas por gallegos, entre ellos don Francisco Alem, abuelo de Leandro N. Alem, el fundador del partido radical.

Las hubo rurales y urbanas y hasta algunas muy precarias, llamadas “pulperías volantes”, que se trasladaban siguiendo las cosechas.

Las más sencillas solo vendían aguardiente de caña, grapa, ginebra, vino, yerba, tabaco, sal, galletas y azúcar. El aguardiente era la bebida de mayor consumo, y la costumbre era llenar un vaso grande y convidar a los presentes pasándolo de mano en mano; no era bien visto rechazar el ofrecimiento. La mayor provisión de aguardiente provenía de San Juan y Mendoza. Al igual que lo que ocurría con la yerba mate de Misiones, la producción y la comercialización estaban en manos de los jesuitas, que monopolizaron el mercado utilizando mano de obra indígena. El vino se vendía “suelto”, y el que se tomaba en las pulperías era el Carlón, oriundo de Benicarló, provincia de Castellón, España.

Otras pulperías fueron verdaderos almacenes de ramos generales con una importante provisión de alimentos, indumentaria e insumos para el campo. El pulpero solía tener el don de la yapa, el fiado, el trueque y el cuaderno de anotaciones. Pero abundaron también los patrones que les pagaban a sus empleados con vales que solo podían canjearse en la pulpería de su estancia.