Desde sus albores, la humanidad no pudo sustraerse a sus encantos. Casi todas las culturas le asignaron una sexualidad femenina, desde la egipcia Isis hasta la griega Selene, pasando por la incaica Quilla. La Luna fue una quimera, tema preferido de enamorados y poetas como Miguel Hernández, quien imposibilitado de todo en una prisión franquista le prometía a su hijito en las Nanas de la cebolla “te bajo la Luna cuando es preciso”. Nuestro Lugones llegó a conformar un Lunario sentimental, y Borges sentenció “Ariosto me enseñó que en la dudosa Luna moran los sueños, lo inasible”, recordando a Astolfo, aquel personaje de Ludovico Ariosto (1474-1533) que en Orlando Furioso encuentra en la Luna todo lo perdido en la Tierra: suspiros de amantes, los deseos no cumplidos, las utopías.

Entre los libros sobre viajes a la Luna, el primero, sin dudas, fue el del autor griego del siglo II Luciano de Samosata (125-192), quien narra un periplo que comienza atravesando las columnas de Hércules para llegar a una isla desconocida en la que había ríos de vino y mujeres convertidas en vides. Cuando aún no salía de su asombro, fue transportado a la Luna por un extraño viento en un viaje de siete días y siete noches. Llegado a destino, pudo ver cómo los hombres quedaban embarazados en la pantorrilla, cómo los selenitas podían elegir entre ojos intercambiables y cómo las lámparas cobraban vida y hablaban arrojando su “luz” sobre las conversaciones. Después de estas visiones lunares alucinantes, Luciano fue depositado de regreso en el mar de la calma.

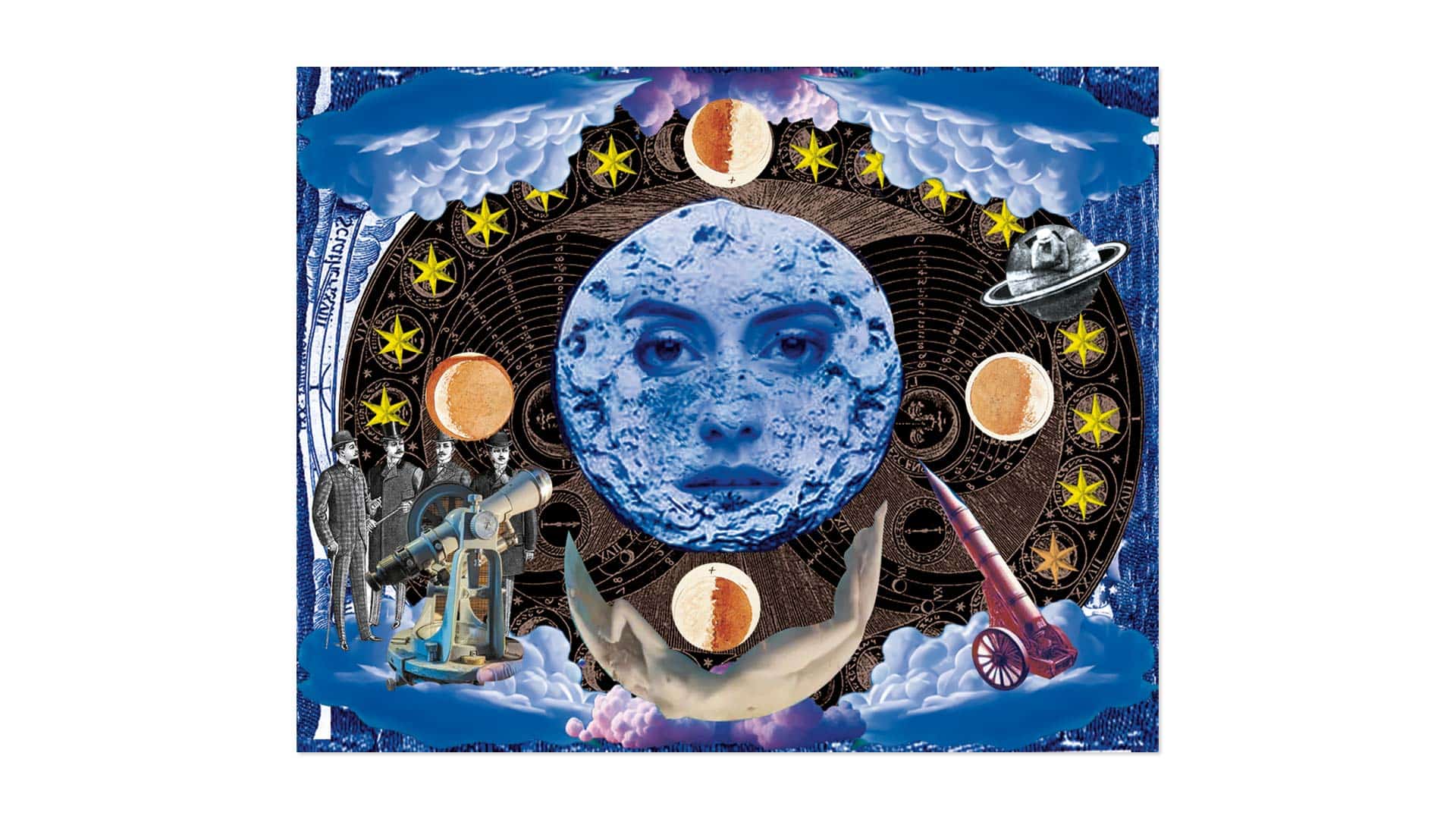

La Luna le sirvió a Cyrano de Bergerac (1619-1655) para ironizar sobre la Tierra a la manera de Tomás Moro en su célebre Utopía. Según nos cuenta en Los estados e imperios de la Luna, en el satélite de la Tierra hay una Casa de la Moneda en la que un eximio jurado cotiza los poemas y textos literarios. El guía de Cyrano en la Luna es nada menos que el demonio de Sócrates, quien le hace ver que el lugar está habitado por dos clases sociales: la grandeza, cuyo lenguaje remite a la música, y el pueblo, que solo se expresa con ademanes y gestos. También nos describe un extraño aparato portátil que usan los “lunáticos” que les permite escuchar el texto de un libro en vez de leerlo. Pero fue un francés nacido en Nantes en 1828, Julio Verne, el primero que osó conquistar la Luna con su poderosa y premonitoria imaginación en su novela De la tierra a la luna, publicada en septiembre de 1865. Allí Verne se burla del “espíritu emprendedor de la gran nación americana” y de su espíritu conquistador, que según sus impulsores no tenía límites terrestres. Ubica la acción al final de la guerra en un para nada improbable “Gun Club” en el que sus miembros, fabricantes de armamentos desempleados, ponen en marcha el proyecto de conquistar la Luna a través de un proyectil lanzado por un gigantesco cañón Columbad emplazado en la Florida (muy cerca de donde realmente estaría el centro de lanzamiento espacial de Cabo Cañaveral). En el proyectil-nave, de dimensiones muy similares al de la Apolo, viajan tres astronautas, dos norteamericanos, el presidente del club –al que Verne bautiza como Impery Barbicane– y el capitán Nicholl y un francés llamado Michell Ardán, su amigo el famoso fotógrafo. Tras una serie de peripecias en la Luna, los tripulantes amerizan. ¿Dónde? En el océano Pacífico, a pocos kilómetros del sitio donde lo hicieron los tripulantes del Apolo XI en 1969.