Una investigación liderada por el Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, ha identificado un grupo específico de neuronas en la amígdala, una región cerebral que regula las emociones, como responsables de alteraciones como la ansiedad, la depresión y los cambios en la conducta social.

El estudio, publicado en la revista iScience, y replicado por el portal SINC, demuestra que restablecer el equilibrio en la actividad de estas neuronas puede revertir estos comportamientos en ratones.

“Sabíamos que la amígdala está involucrada en la ansiedad y el miedo, pero ahora hemos identificado un grupo concreto de neuronas cuya actividad descompensada es suficiente para generar comportamientos patológicos”, explica Juan Lerma, profesor de investigación del CSIC y líder del laboratorio de Fisiología Sináptica en el IN.

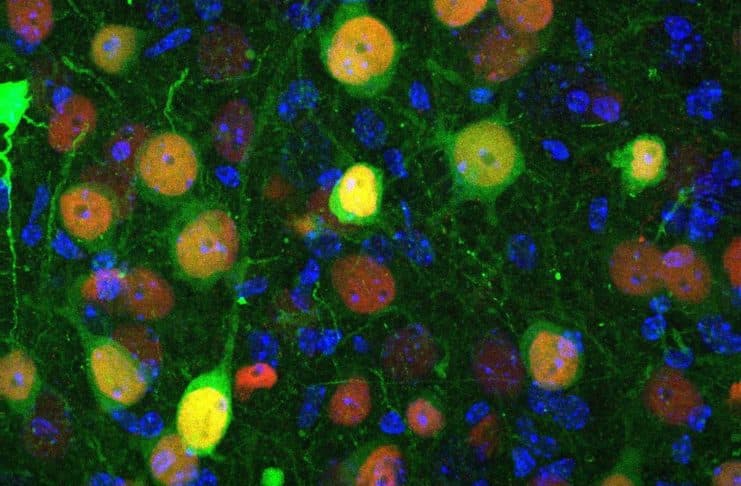

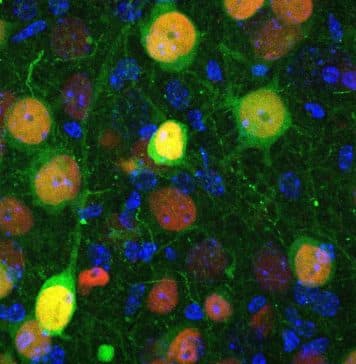

El equipo trabajó con ratones genéticamente modificados para expresar en exceso el receptor cerebral GluK4, que aumenta la comunicación neuronal al responder al glutamato, un mensajero químico clave. Esta modificación, diseñada en 2015 por el mismo laboratorio, imita una duplicación génica observada en casos de autismo y provoca comportamientos de ansiedad y aislamiento social similares a los de trastornos como el autismo o la esquizofrenia.

Mediante técnicas de ingeniería genética y virus modificados, los investigadores normalizaron la expresión del gen en las neuronas de la amígdala basolateral, una región implicada en la regulación emocional. Este ajuste restableció la comunicación con neuronas inhibidoras en la amígdala centrolateral, que funcionan como un “freno” natural contra la ansiedad. “Ese simple ajuste fue suficiente para revertir comportamientos relacionados con la ansiedad y los déficits sociales, lo cual es asombroso”, destaca Álvaro García, primer autor del estudio e investigador predoctoral en el IN.

Los cambios en los ratones se evaluaron con pruebas electrofisiológicas y de comportamiento, como su disposición a explorar espacios abiertos en un laberinto elevado en forma de cruz o su interés por interactuar con otros ratones desconocidos. Cuando se redujo su estrés, los roedores mostraron comportamientos más normales, explorando los brazos abiertos del laberinto, un entorno que suele generar ansiedad por su exposición. En contraste, bajo estrés, preferían los brazos cerrados, que ofrecen mayor seguridad.

El hallazgo fue aún más sólido al aplicarse el mismo procedimiento en ratones no modificados con ansiedad intrínseca, logrando también reducir sus niveles de ansiedad. “Esto revalida nuestros resultados y nos aporta la confianza de que el mecanismo identificado no es exclusivo de un modelo genético concreto, sino que puede representar un principio general sobre cómo se regulan estas emociones en el cerebro”, subraya Lerma.

A pesar de los avances, algunos déficits, como la memoria de reconocimiento de objetos, no mejoraron, lo que sugiere la implicación de otras áreas cerebrales, como el hipocampo, en estos trastornos. Este descubrimiento abre la puerta a nuevas estrategias terapéuticas más precisas. “Apuntar a estos circuitos neuronales específicos podría convertirse en una estrategia eficaz y más localizada para tratar trastornos afectivos”, concluye Lerma.