El 28 de julio, las redes explotaron con imágenes de animales exóticos y rincones marinos nunca antes vistos en cámara. El ROV del Schmidt Ocean Institute, SuBastian, descendía hasta los 3900 metros de profundidad por primera vez en aguas argentinas y exploraba el cañón submarino de Mar del Plata, descubriendo decenas de nuevas especies de colores y formas desconocidas, además de la huella incontrastable del ser humano en la tierra: los plásticos.

Los cañones submarinos son ecosistemas de enorme valor. Según estudios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) e Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), en el margen continental argentino hay más de veinte de ellos bien definidos.

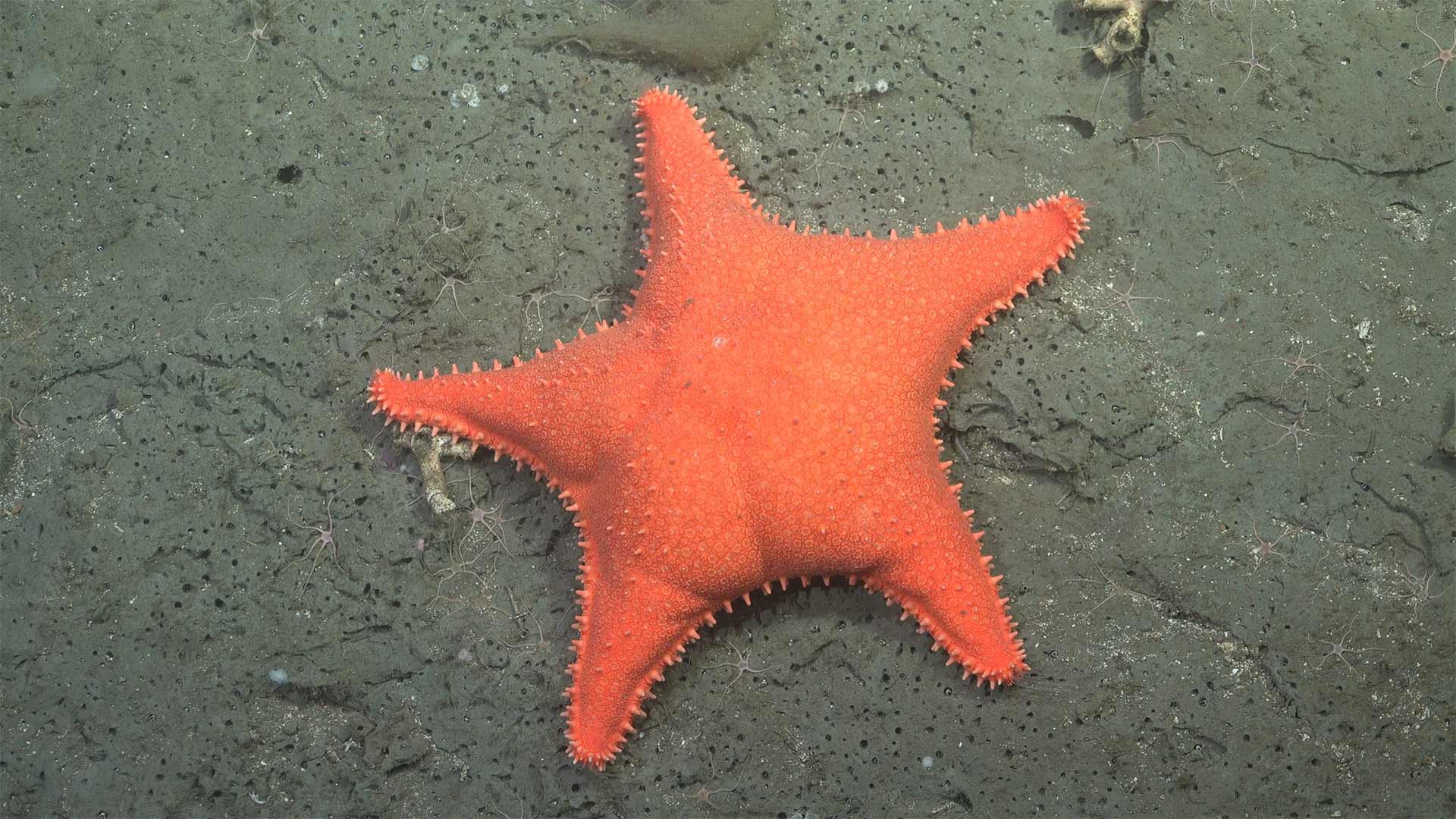

Conocemos menos del 10 por ciento de las especies que los habitan, pero sabemos que comparten características esenciales como ser rutas de transporte y conectividad desde las aguas menos profundas en la plataforma a las más profundas, y son ambientes valiosos para la captación y el almacenamiento de carbono. Alojan corales, crustáceos, estrellas de mar y otras formas de vida marina.

Y así como se destacan por su biodiversidad, también comparten su vulnerabilidad ante la acción del hombre, ya fuera por la pesca de arrastre de fondo, la exploración hidrocarburífera o la contaminación, como la generada por los desechos plásticos.

“En estudios y muestreos que se hicieron en la zona del Banco Burdwood (ubicado 150 kilómetros al este de la isla de los Estados y 200 kilómetros al sur de las islas Malvinas) esponjas a 400 metros de profundidad tenían en su interior microplásticos en una zona superalejada de cualquier actividad urbana. Es un área con baja intensidad incluso de actividad pesquera y, sin embargo, los organismos están filtrando microplásticos”, detalla a Convivimos Valeria Falabella, directora de Conservación Costero Marina de Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina, una organización que trabaja desde hace veinte años preservando estos ambientes.

“Lo que se busca proteger en un área protegida bentónica es a las especies que tienen una dependencia fuerte con el fondo. En la expedición del Conicet se pudieron ver muy bien, por ejemplo, jardines de coral, especies que forman estructuras en tres dimensiones y son áreas clave para que otras especies se resguarden, hagan sus cuevas, pongan sus huevos y las usen para reproducirse o para alimentarse”, comenta Falabella.

AGUJERO AZUL

Los océanos absorben el 90 por ciento del exceso de calor atmosférico y captan el 30 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono de la atmósfera. Es por eso, y para paliar la crisis de biodiversidad, que los acuerdos internacionales piden proteger por lo menos el 30 por ciento de nuestros océanos. En esta línea, la creación de áreas marinas protegidas es una de las soluciones más importantes para la conservación del mar y sus ecosistemas.

En la Argentina tenemos tres áreas marinas protegidas nacionales: Namuncurá (Banco Burdwood I), creada en 2013 al sur de las islas Malvinas, que cubre unas 2,8 millones de hectáreas y alberga especies clave como la merluza negra, el calamar, corales de aguas frías, aves marinas y cetáceos; Namuncurá (Banco Burdwood II), creada en 2018, que amplía la protección del ecosistema asociado al Banco Burdwood hacia el este e incluye zonas más profundas y estructuras submarinas complejas como cañones y taludes, abarcando unas 3,2 millones de hectáreas; y Yaganes, que es la más extensa, con unas 6,8 millones de hectáreas desde 2018, ubicada al sur de Tierra del Fuego, con una gran diversidad de hábitats: el pez austral, el calamar, pingüinos, albatros y cetáceos como cachalotes.

Frente a las costas de Chubut, más allá de las 2000 millas marinas dentro de la plataforma continental argentina, se encuentra el área conocida como Agujero Azul, conformada por 148.000 kilómetros cuadrados de lecho marino, que también incluye sistemas de cañones submarinos. Se encuentra al borde de nuestra Zona Económica Exclusiva y es un área clave para la funcionalidad de nuestro mar, pero también para la mitigación de los efectos de cambio climático.

Está atravesada por el frente productivo más importante del hemisferio sur y acumula más de 200.000 horas de esfuerzo pesquero por año. Las ONG denuncian que, en esas operaciones, sin regulación ni control, se capturan recursos transfronterizos compartidos con nuestros espacios marítimos, se destruyen ambientes bentónicos vulnerables y se libera carbono secuestrado.

“En la zona del Agujero Azul, la densidad de barcos pesqueros que hay es difícil de describir. Hicimos kilómetros y kilómetros atravesando la plataforma sin ver un barco pesquero y llegamos al lugar y, sin binoculares, conté alrededor nuestro cien barcos pescando. Impresionante la cantidad de plástico y de basura plástica que había flotando. Hasta había albatros picoteando plástico. Y cuando se bajaron las cámaras vimos plástico en el fondo, de la misma manera que lo que se vio en la campaña de Mar de Plata”, relata Falabella.

La protección de esta zona tiene amplio consenso por parte de las organizaciones ambientalistas argentinas: Greenpeace, WCS, AquaMarina, Aves Argentinas, FARN y Fundación Vida Silvestre, entre otras. El proyecto para crear el Área Marina Protegida Bentónica Agujero Azul obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en 2022, pero a fines de 2024 perdió estado parlamentario, aunque ya están trabajando para volver a presentar el proyecto.

“Se requieren hoy nuevas normativas, conciencia, responsabilidad de consumo para dejar de seguir contaminando los mares, pero ya hay un daño que va a tener un registro”, sentencia Falabella.

“Algunos investigadores dijeron que probablemente la raza humana del futuro, perforando el océano, podría encontrar dentro de miles de años una capa con gran proporción de plástico, que sería la triste huella de nuestra era. Ojalá que eso se frene”, concluye.

OXÍGENO OSCURO

Se descubrió que a más de 4000 metros de profundidad se produce oxígeno sin intervención de la vida. Lo generan rocas ricas en metales –clave para el armado de baterías– que provocan electricidad como para separar el hidrógeno y el oxígeno del agua en un proceso similar a la electrólisis, sin necesidad de luz solar. “La minería profunda representa hoy un riesgo a ecosistemas de este tipo, que son generadores de vida y sostén de procesos que no estamos ni cerca de descubrir”, indica Falabella.